Полное меню

- Актуальное

законодательство - Интернет

и право- - Рассылка ''Закон есть закон''

- - Форум сайта (архив)

- - Законодательство

- - Судебная практика (необычная)

- - Судебная практика (авторская)

- - Процедура UDRP и и решения WIPO

- - Книги серии ''Интернет и Право''

- - Книги в открытом доступе

- - Учебный курс ''Интернет и Право''

- - Учебный курс ''Доменные споры''

- - Литература по ''Интернет и Право''

- - Литература по интел. собственности

- - Научный уголок (работы гостей)

- - Авторские публикации

- Информационные

материалы - ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ- - Перечень юридических услуг

- - Карта юридических услуг

- - Юридическая консультация

- - Доменные споры (RU), авторское право

- - Международный суд по доменам (COM)

- - Защита прав на маркетплейсе (WB, Ozon)

- - Защита прав в соцсетях (Vk, Ok, FB)

- - Купля-продажа домена, сайта, ПО

- - Досудебное урегулирование конфликта

- - Защита чести и деловой репутации

- - Отмена блокировки сайта/домена РКН

- - ФАС: товарные знаки, авторское право

- - Регистрация ПО/сайта (Роспатент)

- - Юридическая проверка домена

- - Нотариальное заверение сайтов

- - Способы и формы оплаты услуг

- - Мы в СМИ

- - О компании, клиенты

- - Наши дела и победы

- - Контакты и реквизиты

- Информация

о сайте -

Основные ссылки |

Вернуться в "Каталог СНиП"СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции.СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 2.03.06-85 ГОССТРОЙ СССР Москва 1988 РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИСК им. Кучеренко (д-р техн. наук В.И. Трофимов, канд. техн. наук Б.Г. Бажанов) при участии ЦНИИпроектстальконструкции им. Мельникова Госстроя СССР, ВИЛС Минавиапрома и КиевЗНИИЭП Госгражданстроя с использованием материалов УПИ им. С.М. Кирова Минвуза РСФСР. ВНЕСЕНЫ ЦНИИСК им. Кучеренко. ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (В.П. Поддубный). С введением в действие СНиП 2.03.06-85 с 1 января 1987 г. утрачивают силу: глава СНиП II-24-74 „Алюминиевые конструкции", утвержденная постановлением Госстроя СССР от 22 июля 1974 г. № 154; изменения и дополнения главы СНиП II-24-74 „Алюминиевые конструкции", утвержденные постановлениями Госстроя СССР от 17 декабря 1980 г. № 191 и от 3 мая 1984 г. № 70. Основные буквенные обозначения величин приведены в обязательном приложении 8.

Настоящие нормы распространяются на проектирование алюминиевых строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы не распространяются на проектирование алюминиевых конструкций мостов и конструкций зданий и сооружений, подвергающихся многократному воздействию нагрузок (усталостная прочность), а также непосредственному воздействию подвижных или динамических нагрузок или воздействию температуры выше 100 °С. При проектировании алюминиевых конструкций, находящихся в особых условиях эксплуатации, конструкций уникальных зданий и сооружений, а также специальных видов конструкций необходимо соблюдать дополнительные требования, отражающие особенности работы этих конструкций, и требования соответствующих документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Алюминиевые конструкции следует применять при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для ограждающих и несущих конструкций при надлежащем технико-экономическом обосновании в следующих случаях: при необходимости значительного снижения массы ограждающих и несущих конструкций зданий или сооружений; с целью обеспечения повышенных архитектурных требований к конструкциям зданий или сооружений; при необходимости для обеспечения повышенной коррозионной стойкости, сохранения прочностных характеристик при низких температурах, отсутствия искрообразования и магнитных свойств. 1.2. При проектировании алюминиевых конструкций следует: соблюдать требования ТП 101-81*; выбирать оптимальные в технико-экономическом отношении схемы конструкций, сечения элементов и марки деформируемых алюминиевых сплавов, технического алюминия и литейных сплавов1; ______________ 1 Деформируемые алюминиевые сплавы и технический алюминий условно названы „алюминий", литейные сплавы - „литейный алюминий". применять экономичные профили; применять прогрессивные конструкции (типовые или стандартные); конструкции, совмещающие ограждающие и несущие функции, тонколистовые и комбинированные; пространственные системы из стандартных элементов и др.; предусматривать высокую технологичность изготовления и монтажа; применять конструкции, обеспечивающие наименьшую трудоемкость их изготовления, транспортирования и монтажа; применять, как правило, поточное их изготовление; предусматривать применение заводских и монтажных соединений прогрессивных типов (автоматической и полуавтоматической сварки, фланцевых, на болтах, в том числе высокопрочных, на вкладышах). 1.3. При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации. 1.4. Алюминиевые конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям СТ СЭВ 384-76 и СТ СЭВ 3973-83. 1.5. Элементы алюминиевых конструкций следует проектировать минимального сечения и с учетом возможности их изготовления из прессованных профилей, удовлетворяющих требованиям настоящих норм, государственных стандартов и технических условий на прессованные профили и трубы.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И СОЕДИНЕНИЙ2.1. Выбор марки и состояния (вида обработки) алюминия для конструкций следует производить в зависимости от: характера и интенсивности нагрузки, напряженного состояния элементов конструкций, расчетных температур и требуемых механических свойств алюминия; химического состава алюминия и стойкости его к коррозии; технологичности изготовления полуфабрикатов; технологии изготовления и монтажа конструкций; архитектурных требований. 2.2. Для алюминиевых конструкций следует применять алюминий марок и состояний, указанных соответственно в табл. 1 и 2. Термически не упрочняемый алюминий

2.3. В зависимости от назначения конструкции зданий и сооружений разделяются на четыре группы. Группы, перечень входящих в них конструкций, применяемые марки и состояния алюминия приведены в обязательном приложении 1. 2.4. Виды алюминиевых полуфабрикатов для строительных конструкций следует, как правило, принимать по табл. 4 обязательного приложения 1. Допускается применять другие виды алюминиевых полуфабрикатов при условии согласования их с заводами-поставщиками.

2.5 Отливки из алюминиевых литейных сплавов следует проектировать из литейного алюминия марки АЛ8 по ГОСТ 2685-75. В алюминиевых конструкциях допускается применять отливки из материалов, указанных в СНиП II-23-81. 2.6. При дуговых способах сварки алюминиевых конструкций в качестве электродного и присадочного металлов следует применять сварочную проволоку по ГОСТ 7871-75 из алюминия марок СвА1, СвАМгЗ и 1557, а также по соответствующим техническим условиям. Условия применения электродной или присадочной проволоки приведены в табл. 8-10. В качестве защитного инертного газа следует применять аргон марки А по ГОСТ 10157-79. При соответствующем технико-экономическом обосновании для сварки конструкций допускается применять прогрессивные сварочные материалы (проволоку, защитные газы). При этом расчетные сопротивления металла сварных соединений должны быть не ниже приведенных в табл. 9 и 10. 2.7. Марки алюминия для заклепок, устанавливаемых в холодном состоянии, и для болтов следует принимать по табл. 3. Стальные болты следует применять согласно требованиям СНиП II-23-81. Таблица 3

2.8. В алюминиевых конструкциях следует применять: болты из алюминия (см. табл. 3) и стали (технические требования по ГОСТ 1759-70) повышенной, нормальной и грубой точности по ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 15589-70 и ГОСТ 15591-70, высокопрочные стальные болты, гайки и шайбы к ним соответственно по ГОСТ 22353-77, ГОСТ 22354-77 и ГОСТ 22355-77 с техническими требованиями к ним по ГОСТ 22356-77; винты нормальной точности по ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 10619-80 и ГОСТ 10621-80. заклепки из алюминия по ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80 и ГОСТ 10304-80. 2.9. Физические характеристики алюминия для строительных конструкций следует принимать по табл. 2 и 3 обязательного приложения 1. 3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ3.1. Расчетные значения

сопротивления (расчетные сопротивления) алюминия и литейного алюминия для

расчетных температур наружного воздуха от плюс 50 до минус 65 °С приведены в табл. 5 и

6, при этом расчетные сопротивления сдвигу и смятию

установлены в соответствии с табл. 4 с округлением значений расчетных

сопротивлений до 5 МПа (50 кгс/см2). При расчете конструкций

следует учитывать коэффициенты влияния изменения температуры Таблица 4

Таблица 5

За расчетную температуру наружного воздуха принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки согласно требованиям СНиП 2.01.01-82. 3.2. Расчетные сопротивления растяжению алюминия Rpl из листов для элементов конструкций, эксплуатация которых возможна и после достижения алюминием предела текучести, следует принимать по табл. 7.

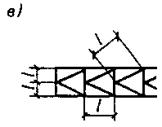

3.3. Расчетные сопротивления сварных, заклепочных и болтовых соединений для расчетных температур наружного воздуха от плюс 50 до минус 65 oС приведены в табл. 9-14. Для соединений на заклепках и болтах (см. табл. 12-14) расчетные сопротивления растяжению и срезу следует принимать по материалу заклепок или болтов, смятию - по марке алюминия соединяемых элементов конструкций. 3.4. Расчетное сопротивление Кwz алюминия в околошовной зоне (черт. 1, сечение 1-1) при аргонодуговой сварке следует принимать по табл. 8. 3.5. Расчетное сопротивление Rw сварных соединений, выполненных аргонодуговой сваркой с физическим контролем качества швов (рентгено- или гамма-графированием, ультразвуковой дефектоскопией и др.) следует принимать по табл. 9 и 10. Для сварных стыковых растянутых швов, качество которых не контролируется физическими методами, значения расчетных сопротивлений по табл. 9 и 10 следует умножать на коэффициент 0,8. 3.6. При расчете на прочность сварных конструкций (см. черт. 1) с элементами без стыка, к которым прикрепляются сваркой поперечные элементы (черт. 1, г), следует учитывать местное ослабление этих элементов (в зоне термического влияния) путем снижения значения расчетного сопротивления R алюминия до значения Rw, принимаемого по табл. 9 и 10. Черт. 1. Схемы сварных соединений конструкций а - встык; б - внахлестку лобовыми швами; в - внахлестку фланговыми швами; г - схема прикрепления поперечного элемента к элементу, не имеющему стыка; 1 - поперечный элемент; 2 - элемент без стыка; 1-1 - расчетное сечение 3.7. В алюминиевых тонколистовых конструкциях допускается применять контактную и аргонодуговую точечную сварку плавящимся электродом. Расчетная несущая способность на срез сварных точек, выполненных контактной и аргонодуговой точечной сваркой плавящимся электродом по ГОСТ 14776-79, указана в рекомендуемом приложении 7. 3.8. Расчетные сопротивления срезу сварных соединений внахлестку Rwsm, выполненных контактной роликовой сваркой, для алюминия марок АД1М, АМцМ, АМг2М следует принимать равными расчетным сопротивлениям R (см. табл. 5 и 7). Для алюминия марки AMr2H2 Rwsm = (0,9 - 0,1t)R (где t - толщина более тонкого из свариваемых элементов, мм). 3.9. Расчетные сопротивления срезу Rrs соединений на заклепках, поставленных в холодном состоянии в сверленые и рассверленные отверстия, приведены в табл. 11. 3.10. Расчетные сопротивления растяжению Rbt и срезу Rbs соединений на болтах, поставленных в сверленые или рассверленные отверстия, приведены в табл. 12. Таблица 8

* Для соединений внахлестку из профильных элементов. Примечания: 1. Расчетное сопротивление Rwz алюминия марки 1915T указано для профилей толщиной 5-12 мм. Для профилей толщиной 4 мм при сварке вольфрамовым электродом Rwz = 165 МПа (1700 кгс/см2). 2. Влияние продольных сварных швов элементов конструкций (в обшивках, кровельных полотнищах и т. п.) на разупрочнение алюминия в околошовной зоне не учитывается. 3. Над чертой указаны расчетные сопротивления при сварке алюминия вольфрамовым электродом, под чертой - плавящимся электродом. Таблица 9

* Для конструкций, эксплуатация которых возможна после достижения алюминием предела текучести.

Примечания: 1. Расчетные сопротивления сварных соединений алюминия марки 1915T указаны для прессованных профилей. 2. Расчетные сопротивления сварных соединений термически упрочняемого алюминия могут быть повышены повторной термической обработкой (после сварки соединения), при этом для алюминия системы Al-Mg-Si следует принимать rw =0,9R; для алюминия системы Al-Zn-Mg Rw, = R (где R - расчетное сопротивление, определяемое по табл. 6). 3. В сварных нахлесточных соединениях из алюминия марок АД31Т, АД31Т1, АД31Т4 и АД31Т5 применять лобовые швы не допускается. Таблица 11

Примечания: 1. В продавленные отверстия ставить заклепки не допускается. 2. Расчетные сопротивления соединений на заклепках с потайными или полупотайными головками следует снижать на 20 %. Указанные заклепки растягивающие усилия не воспринимают. Таблица 12

3.11. Расчетные сопротивления смятию элементов конструкций для соединений на заклепках Rrp и болтах Rbp , поставленных в сверленые или рассверленные отверстия, следует принимать по табл. 13. Таблица 13

Примечание. Расчетные сопротивления приведены для соединений на болтах, поставленных на расстоянии 2d от их оси до края элемента. При сокращении этого расстояния до 1,5d приведенные расчетные сопротивления следует понижать на 40 %. 3.12.

Расчетные сопротивления алюминия и литейного алюминия, соединений сварных, на

заклепках и болтах для конструкций, эксплуатируемых при расчетных температурах

выше 50 °С, необходимо умножать на коэффициент 3.13.

При расчете элементов и соединений алюминиевых конструкций следует учитывать

коэффициенты условий работы Таблица 14

Примечания:

1. Приведенные значения коэффициентов 2. Для

конструкций, эксплуатируемых при расчетных температурах выше 50 °С,

коэффициенты Таблица 15

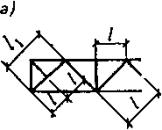

Примечания: 1. Коэффициенты условий работы поз. 3 и 5 одновременно не учитываются. 2. Коэффициенты условий работы поз. 3 и 4 не распространяются на крепления соответствующих элементов в узлах. 3. Для сжатых раскосов пространственных решетчатых конструкций из одиночных уголков при треугольной решетке с распорками (см. черт. 8, а) коэффициент условий работы поз. 4 не учитывается. 4. Для

случаев, не оговоренных настоящей таблицей, в формулах следует принимать 4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСЕВЫЕ СИЛЫ И ИЗГИБЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ4.1. Расчет на прочность элементов, подверженных центральному растяжению или сжатию силой N, следует выполнять по формуле

4.2. Расчет на устойчивость сплошностенчатых элементов, подверженных центральному сжатию силой N, следует выполнять по формуле Численные значения

коэффициента 4.3. При расчете стержней из одиночных уголков на центральное сжатие радиус инерции сечения i следует принимать: а) минимальным, если стержни прикреплены только по концам; б) относительно оси, параллельной одной из полок уголка при наличии промежуточного закрепления (распорок, шпренгелей, связей и т. п.), предопределяющего направление выпучивания уголка в плоскости, параллельной второй полке. 4.4.

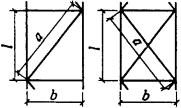

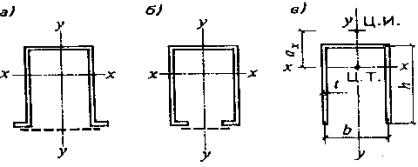

Сжатые элементы со сплошными стенками открытого П-образного сечения (черт. 2),

не усиленные и усиленные отбортовками или утолщениями (бульбами), при Черт. 2. П-о6разные сечения элементов а, б - укрепленные планками или решеткой; в - открытое При отсутствии планок или решеток такие элементы помимо расчета по формуле (2) следует проверять на устойчивость при изгибно-крутильной форме потери устойчивости по формуле

где с - коэффициент, определяемый по формуле

где

bi, ti - соответственно ширина и толщина прямоугольных элементов, составляющих сечение. Для сечения, приведенного на черт. 2, в, значения

где При наличии утолщений

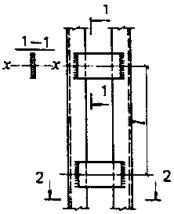

круглого сечения (бульб) момент инерции при кручении It следует увеличить на 4.5. Для составных сжатых стержней, ветви которых соединены планками или

решетками, коэффициент В составных стержнях с решетками помимо расчета на устойчивость стержня в целом следует производить расчет на устойчивость отдельных ветвей на участках между узлами. Гибкость отдельных ветвей В составных стержнях с

решетками гибкость отдельных ветвей между узлами не должна превышать

приведенную гибкость 4.6. Расчет составных элементов из уголков, швеллеров и т. п., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что наибольшие расстояния между их соединениями (прокладками, шайбами и т. п.) не превышают: 30i - для сжатых элементов; 80i - для растянутых элементов. Здесь радиус инерции i уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальным. При этом в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок.

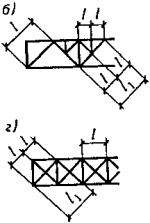

a) б) Черт. 3. Схема решетки a - раскосной; b - крестовой с распорками

2 - 2 Черт. 4. Составной стержень на планках 4.7. Расчет соединительных элементов (планок, решеток) сжатых составных стержней сквозного сечения следует выполнять на условную поперечную силу Qfic, принимаемую постоянной по всей длине стержня и определяемую по формуле Qfic = где N - продольное усилие в составном стержне;

Условную поперечную силу Qfic следует распределять при наличии: только соединительных планок (решеток) - поровну между планками (решетками), лежащими в плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой производится проверка устойчивости; сплошного листа и соединительных планок (решеток) - пополам между листом и планками (решетками), лежащими в плоскостях, параллельных листу. При расчете равносторонних трехгранных составных стержней условную поперечную силу Qfic, приходящуюся на систему соединительных элементов, расположенных в одной плоскости, следует принимать равной 0,8 Qfic. 4.8. Расчет соединительных планок и их прикреплений (см. черт. 4) следует выполнять как расчет элементов безраскосных ферм по формулам: на силу F, срезающую планку:

на момент M1, изгибающий планку в ее плоскости:

где Qs - условная поперечная сила, приходящаяся на планку одной грани; l - расстояние между центрами планок; b - расстояние между осями ветвей. 4.9. Расчет соединительных решеток следует выполнять как расчет решеток ферм. При расчете перекрестных раскосов крестовой решетки с распорками (см. черт. 3, б) необходимо учитывать дополнительное усилие Nad, возникающее в каждом раскосе от обжатия поясов и определяемое по формуле

где N - усилие в одной ветви стержня; Ad - площадь сечения одного раскоса; A1 - площадь сечения одной ветви;

a, l, b - размеры, приведенные на черт. 3, б. 4.10. Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, следует выполнять на усилия, равные условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (15). ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ4.11. Расчет на прочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формулам: При наличии ослабления

отверстиями для заклепок или болтов значения касательных напряжений где а - шаг отверстий; d - диаметр отверстия. 4.12. Для стенок балок, рассчитываемых по формуле (20), должны быть выполнены условия: где

t, h - соответственно толщина и высота стенки. Напряжения 4.13. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки, следует выполнять по формуле где

При определении значения Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т. п.); б) при отношении расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 17 для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса. Таблица 17

4.14. Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях, следует выполнять по формуле где x, y - координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей. В балках, рассчитываемых по формуле (28), значения напряжений в стенке балки следует проверять по формулам (21) и (23) в двух главных плоскостях изгиба. При выполнении требований п.4.13а балки, изгибаемые в двух плоскостях, на устойчивость не проверяются. ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЮ ОСЕВОЙ СИЛЫ С ИЗГИБОМ4.15. Расчет на прочность сплошностенчатых внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых элементов следует выполнять по формуле где x, у - координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей. В составных сквозных стержнях каждую ветвь необходимо проверять по формуле (29) при соответствующих значениях N, Мx, Мy, вычисленных для данной ветви. 4.16. Расчет на устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует выполнять как в плоскости действия момента (плоская форма потери устойчивости), так и из плоскости действия момента (изгибно-крутильная форма потери устойчивости). Расчет на устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов постоянного сечения в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле В формуле (30) коэффициент а) для сплошностенчатых

стержней - по табл. 1 обязательного приложения 4 в зависимости от

условной гибкости

где

Расчет на устойчивость выполнять не требуется для сплошностенчатых стержней при тef >10; б) для сквозных стержней с решетками или планками, расположенными в плоскостях, параллельных плоскости изгиба, - по табл. 2 обязательного приложения 4 в зависимости от условной приведенной гибкости, определяемой по формуле

и относительного эксцентриситета т, определяемого по формулам

где x1, y1 - расстояния соответственно от оси у-у или х-х до оси наиболее сжатой ветви, но не менее расстояния до оси стенки ветви. 4.17.

Расчетные значения изгибающих моментов М,

необходимые для вычисления эксцентриситета а) для стержней постоянного сечения рамных систем - наибольшему моменту в пределах длины стержней; б) для ступенчатых стержней - наибольшему моменту на длине участка постоянного сечения; в) для консолей - моменту в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки; г) для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими одну ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, - моменту, определяемому по формулам табл. 18. Для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими две оси симметрии, приведенные относительные эксцентриситеты тef следует определять по табл. 4 обязательного приложения 4. Таблица 18

4.18. Расчет на устойчивость внецентренно сжатых элементов постоянного сечения из плоскости действия момента при их изгибе в плоскости наибольшей жесткости (Ix>Iy), совпадающей с плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле где с - коэффициент, вычисляемый по формуле (35). 4.19. Коэффициент с следует определять по формуле где При определении mx , за расчетный момент Му следует принимать: а) для стержней с шарнирно-опертыми концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, - максимальный момент в пределах средней трети длины (но не менее половины момента, наибольшего на длине стержня); б) для консолей - момент в заделке (но не менее момента в сечении, отстоящем от заделки на треть длины стержня). Таблица 19

При гибкости замкнутого сечения - единицы; двутаврового сечения с двумя осями симметрии - значений, определяемых по формуле

где h - расстояние между осями поясов;

4.20.

Внецентренно сжатые элементы, изгибаемые в плоскости наименьшей жесткости (Iy<Ix и

при 4.21. В сквозных внецентренно сжатых стержнях с решетками, расположенными в плоскостях, параллельных плоскости изгиба, кроме расчета на устойчивость стержня в целом по формуле (30) следует проверить отдельные ветви как центрально-сжатые стержни по формуле (2). Продольную силу в каждой

ветви следует определять с учетом дополнительного усилия от момента; величину

этого усилия при параллельных ветвях (поясах) необходимо определять по формуле Отдельные ветви внецентренно сжатых сквозных элементов с планками следует проверять на устойчивость как внецентренно сжатые элементы с учетом усилий от момента и местного изгиба ветвей от фактической или условной поперечной силы (как в поясах безраскосной фермы). 4.22.

Расчет на устойчивость сплошностенчатых стержней, подверженных сжатию и изгибу

в двух главных плоскостях, при совпадении плоскости наибольшей жесткости ( где здесь с - необходимо определять согласно требованиям п. 4.19. Если Значения относительных эксцентриситетов следует определять по формулам

где wcx, wcy - моменты сопротивления сечений для наиболее сжатого волокна относительно осей соответственно х-х и у-у. Если 4.23. Расчет на устойчивость сквозных стержней из двух сплошностенчатых ветвей, симметричных относительно оси у-у (черт. 5), с решетками в двух параллельных плоскостях, подверженных сжатию и изгибу в обеих главных плоскостях, следует выполнять: для стержней в целом - в плоскости, параллельной плоскостям решеток, согласно требованиям п. 4.16, принимая ey =0 (см. черт. 5); для отдельных ветвей - как внецентренно сжатых элементов по формулам (30) и (34), при этом продольную силу в каждой ветви следует определять с учетом усилия от момента Mx (см. п. 4.21), а момент My - распределять между ветвями пропорционально их жесткостям; если момент My действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передающимся на эту ветвь. При проверке отдельной ветви по формуле (34) гибкость ее определяется по максимальному расстоянию между узлами решетки. Черт. 5. Сечение составного элемента из двух сплошно-стенчатых ветвей с решетками в двух параллельных плоскостях 4.24. Расчет соединительных элементов (планок или решеток) сквозных внецентренно сжатых стержней следует выполнять согласно требованиям пп. 4.7-4.9 на наибольшую поперечную силу - фактическую Q или условную Qfic. В случае, когда фактическая поперечная сила больше условной, соединять планками ветви сквозных внецентренно сжатых элементов, как правило, не следует. 5. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА И ПРЕДЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙРАСЧЕТНАЯ ДЛИНА5.1. Расчетную длину lef элементов плоских ферм и связей, за исключением элементов перекрестной решетки ферм (черт. 6,г), следует принимать по табл. 20.

Черт. 6. Схемы решеток ферм для определения расчетной длины элементов а - треугольной с раскосом в крайней панели; б - треугольной со шпренгелем; в - полураскосной; г - перекрестной Таблица 20

5.2. Расчетную длину lef элемента, по длине l1 которого действуют сжимающие усилия N1 и N2 (N1>N2), из плоскости фермы (черт. 7) следует вычислять по формуле

Черт. 7. Схемы для определения расчетной длины элемента с различными усилиями N1 и N2 (по его длине) а - схема связей между фермами (вид сверху); б - схема фермы Расчет на устойчивость в этом случае следует выполнять на большую силу N1. 5.3. Расчетную длину lef элементов перекрестной решетки (см. черт. 6, г) следует принимать: в плоскости фермы - равной расстоянию от центра узла фермы до точки их пересечения (lef =l); из плоскости фермы: для сжатых элементов - по табл. 21; для растянутых элементов - равной полной геометрической длине элемента (lef=l). Таблица 21

5.4. Радиусы инерции i сечений элементов перекрестной решетки из одиночных уголков следует принимать: при расчетной длине элемента, равной l (где l - расстояние между ближайшими узлами), - минимальными (i=imin); в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы (i = ix или i = iy -в зависимости от направления продольного изгиба). 5.5. Расчетную длину lef и радиусы инерции сечений i элементов пространственных решетчатых конструкций из одиночных уголков следует принимать по табл. 22. 5.6. Расчетную длину lef колонн (стоек) следует определять по формуле

где l - длина колонны или ее отдельного участка. Коэффициенты расчетной длины

Таблица 22

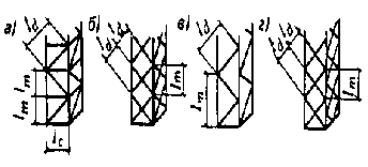

Черт. 8. Схемы пространственных решетчатых конструкций из одиночных уголков a - схема с совмещенными в смежных гранях узлами (треугольная решетка с распорками); б - то же (перекрестная решетка); в - схема с не совмещенными в смежных гранях узлами (треугольная решетка); г - то же (перекрестная решетка) Таблица 23

Таблица 24

Таблица 25

Таблица 26

5.7. Коэффициенты расчетной длины m колонн постоянного сечения одноэтажных рам (в плоскости рамы) при жестком креплении ригелей к колоннам и при нагружении верхних узлов следует определять по формулам при закреплении колонн в фундаментах: шарнирном жестком В формулах (41) и (42):

где Ic, lc - соответственно момент инерции сечения и длина проверяемой колонны; Ir1, Ir2 - соответственно моменты инерции; lr1, lr2 -сечения и длина ригелей, примыкающих к этой колонне. При шарнирном креплении ригелей к колонне в формуле (42) следует принимать п = 0. 5.8. Расчетную длину колонн рам в направлении вдоль здания (из плоскости рамы) следует принимать равной расстоянию между точками, закрепленными от смещения из плоскости рамы (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.). Расчетную длину допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн. ПРЕДЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ5.9. Гибкость сжатых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 27. Таблица 27

5.10. Гибкость растянутых элементов не должна превышать значений, приведенных в табл. 28. Таблица 28

6. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК И ПОЯСНЫХ ЛИСТОВ ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВСТЕНКИ БАЛОК6.1. Стенки балок для обеспечения их устойчивости следует укреплять двусторонними ребрами: поперечными основными, поставленными на всю высоту стенки; поперечными основными и продольными; поперечными основными и промежуточными, расположенными в сжатой зоне стенки, короткими - только в клепаных балках. 6.2. Расчет на

устойчивость стенок балок следует выполнять с учетом всех компонентов

напряженного состояния: Сжимающее (краевое)

напряжение

где h - полная высота стенки; М, Q - средние значения соответственно момента и поперечной силы в пределах отсека; если длина отсека больше его расчетной высоты, то М и Q следует вычислять для более напряженного участка длиной, равной высоте отсека; если в пределах отсека момент или поперечная сила меняют знак, то их средние значения следует вычислять на участке отсека с одним знаком. Местное напряжение При проверке устойчивости прямоугольных отсеков стенки, заключенных между поясами и соседними поперечными основными ребрами жесткости, расчетными размерами пластинки являются: a - расстояние между осями поперечных ребер; hef - расчетная высота стенки, равная: в балках с поясными соединениями на высокопрочных болтах - расстоянию между ближайшими к оси балки краями поясных уголков; в клепаных балках - расстоянию между ближайшими к оси балки рисками поясных уголков; в сварных балках - полной высоте стенки; в прессованных профилях - высоте в свету между полками; t - толщина стенки. 6.3.

Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если условная гибкость стенки

При наличии местных

напряжений в стенках балок указанные предельные значения Стенки балок следует

укреплять поперечными ребрами жесткости (см. п. 6.6) при 6.4. В балках с местной нагрузкой по верхнему поясу устойчивость стенки следует проверять в соответствии с указаниями обязательного приложения 5. 6.5. Расчет на устойчивость стенок балок симметричного сечения, укрепленных

только поперечными основными ребрами жесткости, при отсутствии местного

напряжения ( (при В формулах (45) - (48): m - отношение большей стороны пластинки к меньшей;

В стенке балки симметричного сечения (при отсутствии местного напряжения), укрепленной кроме поперечных основных ребер одним продольным ребром, расположенным на расстоянии h1 от расчетной (сжатой) границы отсека, обе пластинки, на которые это ребро разделяет отсек, следует рассчитывать отдельно: а) пластинку, расположенную между сжатым поясом и продольным ребром, - по формуле

где (здесь

б) пластинку, расположенную между растянутым поясом и продольным ребром, - по формуле

6.6. В стенке,

укрепленной только поперечными ребрами жесткости, ширина их выступающей части bh должна быть для парного симметричного ребра не менее 6.7. При укреплении стенки поперечными ребрами и одним продольным ребром необходимые моменты инерции Is сечений ребер жесткости следует определять: для поперечных ребер - по формуле Is=3hef t3 (54) для продольного ребра - по формулам табл. 29 с учетом их предельных значений. При расположении продольного и поперечных ребер с одной стороны стенки моменты инерции сечений каждого из них вычисляются относительно оси, совпадающей с гранью стенки, ближайшей к ребру. Таблица 29

6.8.

Участок стенки балки составного сечения над опорой при укреплении его ребрами

жесткости следует рассчитывать на продольный изгиб из плоскости как стойку,

нагруженную опорной реакцией. В расчетное сечение этой стойки следует включать

сечение ребра жесткости и полосы стенки шириной Нижние торцы опорных ребер жесткости должны быть плотно пригнаны или приварены к нижнему поясу балки и рассчитаны на воздействие опорной реакции. СТЕНКИ ЦЕНТРАЛЬНО-, ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ6.9. Для

центрально-сжатых элементов условную гибкость стенки При назначении сечения

элемента по предельной гибкости, а также при соответствующем обосновании

расчетом наибольшие значения Таблица 30

6.10. Для

внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов условную гибкость стенки

6.11.

При укреплении стенки внецентренно сжатого или сжато-изгибаемого элемента

продольным ребром жесткости с моментом инерции Isl Продольные ребра жесткости следует включать в расчетные сечения элементов. Если устойчивость стенки не

обеспечена, то в расчет следует вводить два крайних участка стенки шириной по

0,6 6.12.

Стенки сплошных колонн и стоек при Минимальные размеры выступающей части поперечных ребер жесткости следует принимать согласно требованиям п. 6.6. ПОЯСНЫЕ ЛИСТЫ И ПОЛКИ ЦЕНТРАЛЬНО-, ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ, СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ И ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ6.13. Расчетную ширину свеса поясных листов (полок) bef следует принимать равной расстоянию: в прессованных, прокатных сварных и клепаных элементах без поясных листов - от грани стенки до края поясного листа (полки); в клепаных элементах с поясными листами - от ближайшей риски заклепок до свободного края листа. При наличии вута, образующего со свесом угол не менее 30°, расчетную ширину свеса следует измерять до начала вута (в случае выкружки - принимать вписанный вут). 6.14.

В центрально-, внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементах значение

гибкости свеса поясного листа (полки) Таблица 31

6.15. В изгибаемых элементах

наибольшую гибкость свеса поясного листа (полки) прессованных, сварных и

клепаных балок следует назначать с учетом предельных размеров свесов,

приведенных в табл.

31 для Наибольшую гибкость свеса неокаймленных полок уголков в сжатых поясах клепаных балок без горизонтальных листов следует принимать по формуле

В случае недонапряжения

элемента наибольшую гибкость свеса поясного листа (полки) следует увеличить в здесь

6.16.

При усилении свободных свесов утолщениями (бульбами) наибольшее значение

гибкости свеса где k - коэффициент, определяемый

по табл. 32

в зависимости от

Величина

где D - размер утолщения, принимаемый равным диаметру круглой бульбы; в квадратных и трапециевидных утолщениях нормального профиля D - высота утолщения при ширине бульбы не менее 1,5D в трапециевидных (черт. 9) и не менее D - в прямоугольных утолщениях. Таблица 32

Черт. 9. Схема утолщения (бульбы) 6.17. Расчет на устойчивость замкнутых круговых цилиндрических оболочек вращения, равномерно сжатых параллельно образующим, следует выполнять по формуле

где

Значения коэффициентов В случае внецентренного

сжатия параллельно образующим или чистого изгиба в диаметральной плоскости при

касательных напряжениях в месте наибольшего момента, не превышающих значений 6.18.

В круглых трубах, рассчитываемых как сжатые или сжато-изгибаемые стержни по разд. 4,

при условной гибкости

Кроме этого, устойчивость стенок таких труб должна быть проверена по п. 6.17. Расчет на устойчивость

стенок бесшовных труб не требуется, если Таблица 33

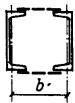

7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОНКОЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ7.1. Тонколистовой алюминий (толщиной до 2 мм) следует применять в качестве элементов ограждающих и несущих конструкций: а) плоских листов, укрепленных ребрами или специальной штамповкой; б) плоских листов и лент, предварительно напряженных как в одном, так и в двух направлениях; в) гофрированных листов без укреплений или со специальными укреплениями. ЭЛЕМЕНТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СЖАТИЕ И ИЗГИБ7.2. При расчете на прочность сжатого в одном направлении плоского листа, шарнирно-опертого по контуру (черт. 10), в рабочую площадь включается часть листа размером 2с, определяемым по формуле где t - толщина листа. Черт. 10. Расчетная схема сжатого тонколистового элемента b - полная ширина сечения; с - рабочая ширина сечения 7.3. При расчете на прочность и деформативность тонколистовых конструкций, усиленных продольными ребрами, в которых плоский лист при действии продольной и поперечной нагрузок имеет сжимающие напряжения, в рабочую площадь ребер следует включать часть листа размером с (черт. 11, а), определяемым по формуле (59). Черт. 11. Расчетная схема тонколистовых конструкций, усиленных продольными ребрами а - плоский лист; б - гофрированный лист 7.4.

При расчете на прочность листов с волнистым и трапециевидным гофрами,

шарнирно-опертых по контуру и сжимаемых в направлении гофров, при отношении

где

здесь К, d - соответственно шаг и длина по периметру одной полуволны (черт. 13); Ix1 - момент инерции одной волны. Когда отношение В формуле (61) обозначения те же, что в формуле (60); значения a и b следует принимать по черт. 12. Черт. 12. Расчетная схема сжатого гофрированного листа а - без поперечных ребер жесткости; б - с поперечными ребрами жесткости Черт. 13. Геометрические параметры для гофра а - трапециевидного; б - волнистого При наличии продольных ребер (черт. 14) в рабочую площадь следует включать площадь этих ребер и часть листа размером с в каждую сторону от ребра.

Черт. 14. Схема плиты из гофрированного листа с продольными и поперечными ребрами 1 - продольные ребра; 2 - поперечные ребра 7.5. При расчете по формуле (43) момент инерции поперечных ребер жесткости не должен быть меньше величины Если гофрированный лист и поперечные ребра имеют различные модули упругости, то где Еs - модуль упругости материала ребра. Обозначения в формулах (62) и (63) те же, что в формуле (60). В случае, если значения Is меньше указанных в формулах (62) и (63) величин, то значение с подсчитывается по формуле (60). При этом значение Dy следует принимать

7.6. Гофрированный лист, не имеющий усиливающих ребер, при действии поперечной нагрузки следует рассчитывать на изгиб по формулам (20) и (21) как балку. Для листов с трапециевидным гофром размер сжатых полок, включаемых в расчетное сечение, следует определять по формуле (59). При этом в формулах (20) и (21) Wx и Ix следует вычислять для рабочей площади сечения. 7.7. Прогиб f свободно опертых гофрированных листов при изгибе следует определять по формуле

где fo - прогиб гофрированного листа, работающего как балка, при вычислении которого Ix принимается согласно п. 7.6. Таблица 35

7.8. Изгибаемые тонколистовые конструкции с гофрированным листом, усиленным продольными ребрами, следует рассчитывать на прочность и прогиб с учетом включения в работу ребер и части листа размером с в каждую сторону от ребра (см. черт. 11, б), определяемым по формуле (60) независимо от наличия поперечных ребер. 7.9. При расчете сжато-изгибаемых и растянуто-изгибаемых гофрированных листов с трапециевидным гофром (обшивок трехслойных панелей с закладным утеплителем) на прочность при обеспечении совместной работы обшивок и продольных ребер кроме моментов инерции гофрированных листов относительно их нейтральных осей следует учитывать момент инерции сечения, в которое входят продольные ребра и часть обшивок размером с (черт. 15):

где Eix - жесткость гофра на единицу длины относительно его нейтральной оси, кН м. Черт. 15. Сечение трехслойной панели 7.10. Местную устойчивость сжатых горизонтальных граней изгибаемых листов с трапециевидным горфом (см. черт. 13,a) следует проверять с учетом упругого защемления продольных кромок по формуле где kloc - коэффициент, принимаемый по табл. 36;

Таблица 36

Таблица 37

7.11. Местную устойчивость наклонных граней листов с трапециевидным гофром в местах опирания на прогоны или ригели следует проверять по рекомендуемому приложению 6. 7.12. Местную устойчивость волнистых листов при изгибе (см. черт. 13, б) следует проверять по формуле

7.13. Общую устойчивость центрально-сжатого гофрированного листа следует проверять в соответствии с указаниями п. 4.2 и табл. 2 обязательного приложения 2. За расчетную длину следует принимать расстояние между закреплениями, препятствующими смещению гофрированного листа из его плоскости, независимо от наличия поперечных ребер. 7.14. Местную устойчивость элементов листа трапециевидной формы при центральном сжатии следует проверять по формуле

где b - ширина большей грани. Местную устойчивость волнистого гофрированного листа при центральном сжатии следует проверять по формуле ЭЛЕМЕНТЫ МЕМБРАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ7.15. Расчет элементов мембранных конструкций следует производить на основе совместной работы мембраны и контура с учетом их деформированного состояния и геометрической нелинейности мембраны. 7.16. При расчете элементов мембранных конструкций (мембраны и контура) следует учитывать: осевое сжатие; сжатие, вызываемое усилиями сдвига по линии контакта мембраны с элементами контура; изгиб в тангенциальной и вертикальной плоскостях; начальный (имеющийся до нагружения) прогиб мембраны. 7.17. При прикреплении мембраны с эксцентриситетом относительно центра тяжести сечения элементов контура кроме факторов, указанных в п. 7.16, при расчете контуров следует учитывать кручение. 7.18. При расчете пространственных блоков с предварительно напряженной обшивкой и наличии торцевых элементов жесткости обшивку следует вводить в работу каркаса блока при условии обеспечения надежной передачи усилий от элементов каркаса к обшивке. Величину предварительного натяжения обшивки, расположенной в сжатой зоне, следует определять из условия равенства в ней нулю суммарных напряжений (без учета мембранных) при действии расчетной нагрузки. Величину предварительного

натяжения листа в расчете обшивок при контроле процесса натяжения по силовым

параметрам и возможности регулирования растягивающих усилий следует определять

с учетом коэффициента условий работы

где 7.19. При расчете элементов мембранных конструкций с одноосным напряжением обшивок следует учитывать дополнительное воздействие цепных усилий в обшивке, воспринимаемых продольными элементами каркаса. 7.20. Соединения мембран из алюминиевых сплавов, а также прикрепление их к опорному контуру следует рассчитывать на воздействие температурного перепада (с учетом разности коэффициентов линейного расширения материалов мембраны и контура). 8. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВСВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ8.1. Сварные швы следует рассчитывать по формулам табл. 38. Сварные соединения внахлестку двумя лобовыми швами имеют расчетное сопротивление, равное расчетному сопротивлению сварного стыкового соединения при условии, что лобовые швы наложены по всей толщине свариваемых элементов и концы их выведены за пределы соединения. 8.2. Сварные стыковые соединения, работающие на изгиб, следует рассчитывать по формулам для расчета целого сечения с расчетными сопротивлениями, принятыми по табл. 9 и 10. 8.3. Сварные стыковые соединения, работающие одновременно на изгиб и срез, следует проверять по формуле

где

Таблица 38

8.4. При одновременном действии срезывающих напряжений в двух направлениях в одном и том же сечении углового шва расчет следует производить на равнодействующую этих напряжений. 8.5. Угловые швы, прикрепляющие элемент, на который действуют одновременно осевое усилие и изгибающий момент, следует рассчитывать по формуле (29), в которой: An=Awf - расчетная площадь швов; Ixn, Iyn - момент инерции расчетной площади швов соответственно относительно осей х-х и у-у; R = Rwf - расчетное сопротивление углового шва. ЗАКЛЕПОЧНЫЕ И БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ8.6. В заклепочных и болтовых соединениях при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, распределение этой силы между заклепками или болтами следует принимать равномерным. Заклепочные или болтовые соединения, воспринимающие продольные силы, следует рассчитывать на срез и смятие заклепок и болтов по формулам табл. 39. Таблица 39

Черт. 16. Заклепка с полукруглой головкой 8.7. Заклепки и болты, работающие одновременно на срез и растяжение, следует проверять отдельно на срез и на растяжение. 8.8. В креплениях одного элемента к другому через прокладки или иные промежуточные элементы, а также в креплениях с односторонней накладкой число заклепок (болтов) должно быть увеличено против расчетного числа на 10%. При прикреплении выступающих полок уголков или швеллеров с помощью коротышей число заклепок (болтов), прикрепляющих одну из полок коротыша, должно быть увеличено против расчетного числа на 10%. МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЬНЫХ БОЛТАХ8.9. Монтажные соединения на высокопрочных стальных болтах следует рассчитывать в предположении передачи действующих в стыках и прикреплениях усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным. 8.10. Расчетное усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, следует определять по формуле Rbh - расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта, определяемое согласно СНиП II-23-81;

Abn - площадь сечения болта нетто, определяемая согласно СНиП II-23-81;

Таблица 40

Количество п высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы следует определять по формуле

где k1 - количество поверхностей трения соединяемых элементов. Натяжение высокопрочного болта следует производить осевым усилием Р = RbhAbn 8.11.

Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под

высокопрочные болты, следует выполнять с учетом того, что половина усилия,

приходящегося на каждый болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами

трения. При этом проверку ослабленных сечений следует производить по площади

сечения брутто А при An СОЕДИНЕНИЯ С ФРЕЗЕРОВАННЫМИ ТОРЦАМИ8.12. В соединениях с фрезерованными торцами (в стыках сжатых элементов и т. п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы. Во внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементах сварные швы и болты, включая высокопрочные, указанных соединений следует рассчитывать на максимальное растягивающее усилие от действия момента и продольной силы при наиболее неблагоприятном их сочетании, а также на сдвигающее усилие от действия поперечной силы. ПОЯСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СОСТАВНЫХ БАЛКАХ8.13. Сварные швы, заклепки и высокопрочные болты, соединяющие стенки и пояса составных двутавровых балок, следует рассчитывать по табл. 41. Таблица 41

8.14. В балках с соединениями на заклепках и высокопрочных болтах с многолистовыми поясными пакетами прикрепление каждого из листов за местом своего теоретического обрыва следует рассчитывать на половину усилия, которое может быть воспринято сечением листа. Прикрепление каждого листа на участке между действительным местом его обрыва и местом обрыва предыдущего листа следует рассчитывать на полное усилие, которое может быть воспринято сечением листа. АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ8.15. В конструкциях из алюминиевых сплавов анкерные болты следует выполнять из стали. Расчет стальных анкерных болтов следует производить по СНиП II-23-81. 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙОБЩИЕ УКАЗАНИЯ9.1. При проектировании алюминиевых конструкций необходимо: а) предусматривать связи, обеспечивающие в процессе монтажа и эксплуатации устойчивость и пространственную неизменяемость сооружения в целом и его элементов, назначая их в зависимости от основных параметров и режима эксплуатации сооружения (конструктивной схемы пролетов, температурных воздействий и т. д.); б) учитывать производственные возможности предприятий-изготовителей металлоконструкций и мощность подъемно-транспортного оборудования монтажных организаций; в) компоновать элементы конструкций из наименьшего числа деталей; г) использовать металл с наименьшими отходами и потерями путем соответствующего размещения стыков в конструкции; д) предусматривать конструктивные решения и производить разбивку конструкций на отправочные элементы с учетом рационального и экономичного транспортирования их на строительство: е) предусматривать возможность укрупнения отправочных элементов конструкций на строительной площадке для монтажа их крупными блоками и обеспечения устойчивости отдельных элементов и блоков сооружения в процессе монтажа; ж) предусматривать монтажные крепления элементов, обеспечивающие возможность их легкой сборки и удобного выполнения соединений на монтаже (устройство монтажных столиков и т. п.), а также быстроту выверки конструкций; з) предусматривать монтажные соединения элементов болтовыми; сварные и клепаные монтажные соединения допускать лишь в тех случаях, когда применение болтов нерационально или не разрешается нормативными документами. 9.2. Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85. Относительные прогибы элементов не должны превышать значений, приведенных в табл. 42. 9.3. Температурные климатические воздействия на алюминиевые конструкции одноэтажных зданий и сооружений следует учитывать путем соблюдения наибольших расстояний между температурными швами в соответствии с табл. 43, а также применением конструктивных мер при проектировании ограждающих конструкций, их стыков и нащельников. 9.4. Ограждающие конструкции зданий (стены и покрытия, отдельные панели, настилы и их стыки), а также детали крепления ограждений к каркасу здания следует проектировать с учетом изменения температуры в течение года, обеспечивая при этом свободу температурных деформаций при сохранении теплотехнических свойств и герметичности ограждений. 9.5. При расчете ограждающих конструкций значения изменений температуры наружных поверхностей следует определять исходя из расчетных значений температуры наружного воздуха в летнее и в зимнее время года в соответствии со СНиП 2.01.01-82. При этом в летнее время должно быть учтено воздействие солнечной радиации. 9.6. Расчетные перепады температуры между наружными и внутренними поверхностями ограждающих конструкций следует принимать с учетом внутреннего температурного режима эксплуатации здания. Таблица 42

Таблица 43

9.7. Выбор материала для утеплителя, клея и герметиков при проектировании ограждающих конструкций следует производить с учетом величин расчетных перепадов температуры между наружными и внутренними поверхностями ограждающих конструкций. 9.8. При технико-экономическом обосновании в конструкциях допускается применять алюминий в сочетании с другими строительными материалами (алюминий и дерево в оконных и дверных конструкциях, алюминий и полимеры в стеновых и кровельных конструкциях и др.). При этом необходимо учитывать различие в величинах модулей упругости и коэффициентов линейного расширения материалов, а также предусматривать мероприятия по защите алюминия от контактной коррозии. 9.9. В конструкциях сборно-разборных зданий алюминий следует применять в виде: ограждающих полносборных элементов для стен, кровли, перегородок, дверных и оконных проемов и др.; несущих элементов полной заводской готовности с монтажными соединениями на болтах и др. 9.10. При проектировании элементов ограждающих и несущих конструкций сборно-разборных зданий следует предусматривать их взаимозаменяемость. Монтажные узлы и стыки необходимо располагать в местах, исключающих скопление грязи, пыли, влаги и др. 9.11. При транспортировании следует предусматривать сохранность элементов сборно-разборных зданий и сооружений путем их пакетирования и перевозки в контейнерах. 9.12. Для защитно-декоративной отделки алюминиевых конструкций и изделий архитектурного назначения надлежит применять материалы, предусмотренные государственными стандартами и типовыми чертежами конструкций соответствующего вида. 9.13. Ограждающие конструкции следует проектировать совместно с разработкой необходимых приборов открывания, фиксации, а также других изделий и материалов. 9.14. При проектировании ограждающих алюминиевых конструкций необходимо обеспечить возможность легкой замены элементов, подверженных ускоренному старению, износу или ремонту (например, уплотнительных прокладок, стекла и др.). 9.15. Применение алюминия в ограждающих и несущих конструкциях зданий и сооружений допускается при специальном обосновании и на основании указаний ТП 101-81*. 9.16. Коррозионную стойкость алюминиевых конструкций производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, подвергающихся воздействию агрессивных сред, следует обеспечивать путем выбора марки и состояния алюминия, назначения рациональных конструктивных форм и минимальных толщин в соответствии со СНиП 2.03.11-85. 10. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯОБЩИЕ УКАЗАНИЯ10.1. Выбор вида соединения (сварное, болтовое, заклепочное и др.) следует производить в зависимости от характера работы соединения и с учетом степени ослабления алюминия, определяемого видом соединения. Сварные соединения элементов несущих конструкций следует выполнять, как правило, в заводских условиях. При проектировании сварных конструкций необходимо предусматривать применение кондукторов. 10.2. Тонколистовые ограждающие конструкции и их соединения следует проектировать сварными или клепаными (заводские и монтажные крепления обшивок к каркасам, стыки для укрупнения тонколистовых элементов, стыки в кровельных покрытиях), а также с применением соединений на фальцах, защелках и др. 10.3. При проектировании сварных тонколистовых конструкций необходимо обеспечить сохранение внешнего вида конструкций путем: выбора способа сварки, обеспечивающего требуемый внешний вид сварных соединений; устройства нащельников и других конструктивных элементов на сварных соединениях; применения жестких кондукторов; проковки сварных швов для уменьшения сварочных деформаций и др. 10.4. Применение сварных соединений в конструкциях, предназначенных для антикоррозионной зашиты анодированием, допускается при специальном обосновании. 10.5. Минимальную толщину полуфабрикатов алюминиевых конструкций следует назначать по расчету и в зависимости от условий их перевозки и монтажа. Толщина элементов ограждающих конструкций при нормальных условиях их эксплуатации допускается не менее 0,8 мм. 10.6. При проектировании строительных конструкций из алюминия необходимо учитывать требования государственных стандартов и пользоваться каталогами алюминиевых профилей. 10.7. Комбинированные соединения, в которых часть усилий воспринимается заклепками, а часть - сварными швами, применять запрещается. 10.8. Алюминий в сочетании со сталью допускается применять в составе: одной конструкции при выполнении различных элементов конструкций из алюминия или стали; одного элемента конструкции, выполненного из алюминия при стальных соединениях (болты). 10.9. Соединения элементов ограждающих конструкций (витрин, витражей, окон, дверей и др.), выполняемые на вкладышах, должны быть проверены в опытных конструкциях. Непосредственное соприкосновение заполнения из стекла с элементами алюминиевого каркаса не допускается. КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ10.10. При проектировании конструкций со сварными соединениями следует: применять высокопроизводительные механизированные способы сварки; предусматривать возможность сварки без кантовки конструкций при изготовлении; обеспечивать свободный доступ к местам наложения швов с учетом выбранного способа и технологии сварки; назначать размеры и взаимное расположение швов и выбирать способ сварки исходя из требований обеспечения наименьших собственных напряжений и деформаций при сварке; избегать сосредоточения большого числа швов в одном месте; принимать число и размеры сварных швов минимально необходимыми. 10.11. Разделку кромок под сварку следует назначать с учетом способа и технологии сварки, положения шва в пространстве и толщины свариваемых элементов по ГОСТ 14806-80 и заводским нормалям. 10.12. При проектировании сварных соединений и узлов в несущих конструкциях следует предусматривать снижение концентрации напряжений, применяя для этого соответствующие конструктивные решения и технологические мероприятия. Следует предусматривать преимущественно сварные соединения встык с обязательной подваркой корня шва или с использованием формирующих подкладок. Концы швов встык следует выводить за пределы стыка (например, с помощью выводных планок). При сварке встык двух листов разной толщины следует осуществлять переход от толстого листа к тонкому устройством скоса по ГОСТ 14806-80. 10.13. Число стыков в расчетных элементах должно быть минимальным. 10.14. Сварные соединения следует, как правило, располагать в менее напряженных местах элементов конструкции. 10.15. В узлах несущих конструкций из прессованных профилей следует предусматривать сварные соединения встык и втавр. 10.16. Размеры и форма сварных угловых швов должны удовлетворять следующим требованиям: катет швов kf (при сварке элементов толщиной 4 мм и более) следует принимать не менее 4 мм. При сварке швов нахлесточных соединений катет по вертикальному размеру не должен выступать над поверхностью верхней детали более чем на 1 мм. Если в соединении более тонкий элемент имеет бульбу, то предельная величина катета шва kf может быть увеличена до 1,5t (где t - наименьшая толщина соединяемых элементов); расчетная длина флангового и лобового швов должна быть не менее 40 мм и не менее kf; расчетная длина флангового шва должна быть не более 50kf, за исключением соединений, где воспринимаемое фланговым швом усилие возникает на всем протяжении шва; в последнем случае длина флангового шва не ограничивается; в соединениях внахлестку с угловыми швами величина нахлестки должна быть не менее пяти толщин наиболее тонкого элемента. 10.17. Сварные соединения тонколистовых конструкций следует проектировать с учетом технологических особенностей применяемых способов сварки: приварку тонких листов обшивок к более толстым элементам каркаса допускается выполнять аргонодуговой точечной или контактной точечной сваркой; при контактной точечной сварке отношение толщин свариваемых элементов не должно превышать 1:3; в заводских условиях для укрупнения тонколистовых элементов следует, как правило, применять контактную роликовую сварку, обеспечивающую получение прочных водонепроницаемых соединений. Размеры соединений при контактной роликовой сварке приведены в табл. 44. Таблица 44

Допускается укрупнение тонколистовых элементов в заводских условиях выполнять сваркой контактной точечной (размеры соединений приведены в табл. 44), аргонодуговой точечной и аргонодуговой непрерывным швом. При сварке стыков кровельных покрытий в монтажных условиях следует, как правило, применять аргонодуговую сварку вольфрамовым или плавящимся электродом с импульсным питанием дуги. Основными видами соединений при этом являются нахлесточное и бортовое. При применении аргонодуговой точечной сварки в монтажных условиях для соединения тонколистовых элементов основным видом соединения является нахлесточное; величина нахлестки должна быть не менее 30 мм. Аргонодуговой точечной сваркой допускается сваривать пакет из трех элементов (толщина двух верхних листов в пакете не должна превышать 3 мм). КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ10.18. В рабочих элементах конструкций число расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикрепляющих элемент в узле, должно быть не менее двух. 10.19. При заводской холодной клепке толщина склепываемого пакета на скобе не должна превышать четырех диаметров заклепок. 10.20. Разбивку заклепок и болтов, в том числе высокопрочных, следует производить согласно табл. 45. Соединительные заклепки и болты, располагаемые вне узлов и стыков, следует размещать на максимальных расстояниях. 10.21. Для соединений с использованием стальных болтов необходимо предусматривать мероприятия по защите их от контактной коррозии. 10.22. Диаметр заклепки должен быть не более пяти толщин наиболее тонкого элемента. За расчетный диаметр заклепки следует принимать диаметр отверстия. 10.23. Форма заклепки и ее размеры для холодной клепки устанавливаются техническими условиями на изготовление строительных конструкций из алюминия. 10.24. При соединении внахлестку профилированных листов кровли (вдоль гофра) элементы крепления (болты, заклепки) следует располагать в каждом гребне гофра. Стыки мембранной или предварительно напряженной обшивки толщиной до 2 мм следует выполнять внахлестку, при этом стык должен быть соединен не менее чем двумя рядами сварных точек или заклепок. 10.25. В конструкциях из профилированных листов ребра жесткости или диафрагмы следует соединять в каждой точке касания с гофром и элементом, усиливающим конструкцию. 10.26. Конструкция соединения тонких алюминиевых лент с контуром должна иметь регулируемое предварительное натяжение и не допускать контакта между алюминием, сталью или бетоном. Таблица 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Обязательное МАТЕРИАЛЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙТаблица 1 Марки и состояния алюминия для конструкций зданий и сооружений

Физические характеристики алюминия

Плотность алюминия

Алюминиевые полуфабрикаты, применяемые для строительных конструкций

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Обязательное КОЭФФИЦИЕНТЫ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Гибкость элементов

|

Коэффициенты |

||||||||

|

АД1М |

АМцМ |

АД31Т; АД31Т4 |

АМг2М |

АД31Т5 |

АД31Т1; AMг2H2 |

1935T |

1925; 1915 |

1915T |

|

|

0 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

|

10 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

|

20 |

1,000 |

1,000 |

0,995 |

0,982 |

0,946 |

0,936 |

0,930 |

0,915 |

0,910 |

|

30 |

0,985 |

0,955 |

0,930 |

0,915 |

0,880 |

0,865 |

0,852 |

0,838 |

0,830 |

|

40 |

0,935 |

0,900 |

0,880 |

0,860 |

0,818 |

0,802 |

0,790 |

0,770 |

0,758 |

|

50 |

0,887 |

0,860 |

0,835 |

0,812 |

0,763 |

0,740 |

0,772 |

0,696 |

0,676 |

|

60 |

0,858 |

0,820 |

0,793 |

0,766 |

0,705 |

0,675 |

0,650 |

0,615 |

0,590 |

|

70 |

0,825 |

0,782 |

0,750 |

0,717 |

0,644 |

0,605 |

0,572 |

0,530 |

0,500 |

|

80 |

0,792 |

0,745 |

0,706 |

0,665 |

0,590 |

0,542 |

0,500 |

0,440 |

0,385 |

|

90 |

0,760 |

0,710 |

0,656 |

0,608 |

0,510 |

0,450 |

0,403 |

0,348 |

0,305 |

|

100 |

0,726 |

0,665 |

0,610 |

0,555 |

0,432 |

0,367 |

0,326 |

0,282 |

0,246 |

|

110 |

0,693 |

0,625 |

0,562 |

0,506 |

0,382 |

0,313 |

0,270 |

0,233 |

0,204 |

|

120 |

0,660 |

0,530 |

0,518 |

0,458 |

0,330 |

0,262 |

0,228 |

0,196 |

0,171 |

|

130 |

0,630 |

0,545 |

0,475 |

0,415 |

0,290 |

0,227 |

0,192 |

0,167 |

0,146 |

|

140 |

0,595 |

0,505 |

0,435 |

0,362 |

0,255 |

0,197 |

0,168 |

0,144 |

0,126 |

|

150 |

0,562 |

0,470 |

0,400 |

0,313 |

0,212 |

0,168 |

0,146 |

0,125 |

0,110 |

Коэффициенты продольного

изгиба центрально-сжатых элементов

для сечений типа 2

|

Гибкость элементов

|

Коэффициенты |

||||||||

|

АД1М |

АМцМ |

АД31Т; АД31Т4 |

АМг2М |

АД31Т5 |

АД31Т1; AMг2H2 |

1935T |

1925; 1915 |

1915T |

|

|

0 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

|

10 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

0,990 |

0,983 |

0,980 |

0,967 |

0,960 |

|

20 |

0,975 |

0,950 |

0,940 |

0,920 |

0,885 |

0,880 |

0,880 |

0,867 |

0,860 |

|

30 |

0,922 |

0,895 |

0,878 |

0,862 |

0,820 |

0,808 |

0,802 |

0,790 |

0,775 |

|

40 |

0,877 |

0,842 |

0,822 |

0,807 |

0,760 |

0,742 |

0,730 |

0,715 |

0,695 |

|

50 |

0,832 |

0,796 |

0,773 |

0,750 |

0,700 |

0,678 |

0,662 |

0,638 |

0,613 |

|

60 |

0,795 |

0,752 |

0,725 |

0,698 |

0,635 |

0,607 |

0,590 |

0,560 |

0,530 |

|

70 |

0,757 |

0,713 |

0,680 |

0,647 |

0,574 |

0,538 |

0,516 |

0,482 |

0,450 |

|

80 |

0,720 |

0,670 |

0,635 |

0,597 |

0,520 |

0,480 |

0,450 |

0,413 |

0,380 |

|

90 |

0,690 |

0,632 |

0,588 |

0,545 |

0,466 |

0,422 |

0,392 |

0,348 |

0,305 |

|

100 |

0,657 |

0,593 |

0,543 |

0,498 |

0,410 |

0,360 |

0,328 |

0,282 |

0,246 |

|

110 |

0,625 |

0,553 |

0,500 |

0,450 |

0,362 |

0,310 |

0,272 |

0,233 |

0,204 |

|

120 |

0,590 |

0,515 |

0,460 |

0,408 |

0,316 |

0,263 |

0,230 |

0,196 |

0,171 |

|

130 |

0,560 |

0,480 |

0,420 |

0,370 |

0,280 |

0,228 |

0,195 |

0,167 |

0,146 |

|

140 |

0,527 |

0,445 |

0,385 |

0,333 |

0,237 |

0,194 |

0,170 |

0,144 |

0,126 |

|

150 |

0,497 |

0,412 |

0,352 |

0,300 |

0,205 |

0,166 |

0,146 |

0,125 |

0,110 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТА  ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБЩЕЙ

УСТОЙЧИВОСТИ БАЛОК

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБЩЕЙ

УСТОЙЧИВОСТИ БАЛОК

1. Для балок двутаврового

сечения с двумя осями симметрии для определения коэффициента ![]() необходимо вычислить

коэффициент

необходимо вычислить

коэффициент ![]() по формуле

по формуле

где ![]() - коэффициент, определяемый по табл. 1 и 2 настоящего

приложения в зависимости от характера нагрузки и параметра

- коэффициент, определяемый по табл. 1 и 2 настоящего

приложения в зависимости от характера нагрузки и параметра ![]() .

.

Для прессованных двутавров

параметр ![]() следует вычислять по

формуле

следует вычислять по

формуле

где ![]() - момент инерции при кручении (здесь bi и ti - соответственно ширина и

толщина прямоугольников, образующих сечение);

- момент инерции при кручении (здесь bi и ti - соответственно ширина и

толщина прямоугольников, образующих сечение);

lef - расчетная длина балки, определяемая согласно п. 4.13.

При наличии утолщений круглого сечения (бульб)

![]() ,

,

где D - диаметр бульб;

п - число бульб в сечении.

Для сварных и клепаных

двутавровых балок при отсутствии отбортовок, утолщений по краям и значительных

утолщений в углах параметр ![]() следует определять по

формуле

следует определять по

формуле

, (3)

, (3)

где

для сварных и прессованных двутавровых балок

t1,bf - соответственно толщина и ширина пояса балки;

![]()

для клепаных двутавровых балок

t1 - сумма толщин листов пояса и горизонтальной полки поясного уголка;

bf - ширина листов пояса;

h - расстояние между осями пакета поясных листов;

a - сумма высоты вертикальной полки поясного уголка с толщиной пакета горизонтальных листов;

f - сумма толщин стенки и вертикальных поясных уголков.

Коэффициенты для балок двутаврового сечения с двумя осями симметрии

|

Коэффициент |

Коэффициенты |

||||

|

для балок без закрепления в пролете |

при наличии не менее двух промежуточных закреплений верхнего пояса, делящих пролет на равные части, независимо от места приложения нагрузки |

||||

|

при сосредоточенной нагрузке, приложенной к поясу |

при равномерно распределенной нагрузке, приложенной к поясу |

||||

|

верхнему |

нижнему |

верхнему |

нижнему |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

0,1 |

0,98 |

2,80 |

0,91 |

2,14 |

1,20 |

|

0,4 |

0,98 |

2,84 |

0,91 |

2,14 |

1,23 |

|

1,0 |

1,05 |

2,87 |

0,95 |

2,17 |

1,26 |

|

4,0 |

1,26 |

3,05 |

1,12 |

2,35 |

1,44 |

|

8,0 |

1,47 |

3,29 |

1,30 |

2,56 |

1,65 |

|

16,0 |

1,89 |

3,75 |

1,68 |

2,94 |

1,96 |

|

24,0 |

2,24 |

4,10 |

2,00 |

3,22 |

2,24 |

|

32,0 |

2,56 |

4,45 |

2,28 |

3,50 |

2,49 |

|

48,0 |

3,15 |

4,97 |

2,73 |

3,99 |

2,91 |

|

64,0 |

3,64 |

5,50 |

3,15 |

4,45 |

3,33 |

|

80,0 |

4,10 |

5,95 |

3,50 |

4,80 |

3,64 |

|

96,0 |

4,48 |

6,30 |

3,89 |

5,15 |

3,96 |

|

128,0 |

5,25 |

7,04 |

4,48 |

5,78 |

4,50 |

|

160,0 |

5,92 |

7,77 |

5,04 |

6,30 |

5,01 |

|

240,0 |

7,35 |

9,17 |

6,30 |

7,56 |

6,09 |

|

320,0 |

8,54 |

10,40 |

7,32 |

8,40 |

7,00 |

|

400,0 |

9,63 |

11,48 |

8,16 |

9,38 |

7,77 |

|

Примечание. При одном закреплении балки в середине пролета необходимо учитывать следующие случаи: при

сосредоточенной силе в середине пролета (независимо от уровня приложения) при

сосредоточенной силе в четверти пролета или равномерно распределенной

нагрузке, приложенной к верхнему поясу, при

сосредоточенной силе в четверти пролета, приложенной к нижнему поясу, при

равномерно распределенной нагрузке по нижнему поясу Здесь

значение |

|||||

Коэффициенты ![]() для консолей двутаврового сечения с двумя осями симметрии

для консолей двутаврового сечения с двумя осями симметрии

|

Коэффициент |

Коэффициенты |

|

|

верхнему |

нижнему |

|

|

4 |

0,875 |

3,640 |

|

6 |

1,120 |

3,745 |

|

8 |

1,295 |

3,850 |

|

10 |

1,505 |

3,920 |

|

12 |

1,680 |

4,025 |

|

14 |

1,855 |

4,130 |

|

16 |

2,030 |

4,200 |

|

24 |

2,520 |

4,550 |

|

32 |

2,975 |

4,830 |

|

40 |

3,290 |

5,040 |

|

100 |

5,040 |

6,720 |

Значение коэффициента ![]() в формуле (24) норм необходимо принимать:

в формуле (24) норм необходимо принимать:

при ![]() ;

;

при ![]()

![]() для алюминия всех марок, указанных в табл.

1 настоящих норм, за исключением АМг2Н2, АД31Т1 и АД31Т5, и

для алюминия всех марок, указанных в табл.

1 настоящих норм, за исключением АМг2Н2, АД31Т1 и АД31Т5, и ![]() , но не более 1,0 - для алюминия марок АМг2Н2, АД31Т1 и

АД31Т5.

, но не более 1,0 - для алюминия марок АМг2Н2, АД31Т1 и

АД31Т5.

2. Для балок двутаврового

сечения с одной осью симметрии (с развитым верхним поясом; см. чертеж)

для определения коэффициента ![]() необходимо вычислить

коэффициенты

необходимо вычислить

коэффициенты ![]() и

и ![]() по формулам:

по формулам:

. (6)

. (6)

В формулах (4)-(6):

![]() - коэффициент, зависящий от

вида нагрузки и принимаемый по табл. 3 настоящего

приложения;

- коэффициент, зависящий от

вида нагрузки и принимаемый по табл. 3 настоящего

приложения;

h1, h2 - размеры (см. чертеж);

![]() - относительная координата точки приложения нагрузки со своим знаком

(см. чертеж);

- относительная координата точки приложения нагрузки со своим знаком

(см. чертеж);

![]() ;

;

здесь

![]()

(I1, I2 - моменты инерции соответственно сжатого и растянутого поясов относительно оси симметрии сечения);

;

;

It - момент инерции при кручении [см. обозначения к формуле (2) настоящего приложения].

Коэффициент f в формуле (4) настоящего приложения

|

Вид нагрузки |

Чистый изгиб |

Равномерно распределенная нагрузка |

Сосредоточенная сила в середине пролета |

Момент на одном конце балки |

|

Коэффициент |

1,00 |

1,12 |

1,35 |

1,75 |

Поперечное сечение балки с развитым верхним поясом

Значение коэффициента ![]() в формуле (24)

норм необходимо принимать:

в формуле (24)

норм необходимо принимать:

при ![]() 0,667

0,667 ![]() ;

;

при ![]() 0,667

0,667  для алюминия всех

марок, указанных в табл. 1 настоящих норм, за

исключением марок АМг2Н2, АД31Т1 и АД31Т5, для которых

для алюминия всех

марок, указанных в табл. 1 настоящих норм, за

исключением марок АМг2Н2, АД31Т1 и АД31Т5, для которых ![]() вычисляется по формуле (5) настоящего приложения и принимается не

более 1,0.

вычисляется по формуле (5) настоящего приложения и принимается не

более 1,0.

3. Устойчивость балок

швеллерного сечения следует проверять так же, как балок двутаврового сечения,

при этом ![]() вычислять по формуле (2) настоящего приложения; найденные

значения умножать на коэффициент 0,7.

вычислять по формуле (2) настоящего приложения; найденные

значения умножать на коэффициент 0,7.

Значения Ix, Iy и It в формулах (1) и (2) настоящего приложения следует принимать для швеллера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 1

Коэффициенты ![]() для проверки

устойчивости внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сплошностенчатых стержней в

плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии

для проверки

устойчивости внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сплошностенчатых стержней в

плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии

|

Условная гибкость |

Коэффициенты |

||||||||||||||||||||

|

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

4,0 |

5,0 |

6,0 |

7,0 |

8,0 |

9,0 |

10,0 |

|

|

0,5 |

990 |

980 |

973 |

937 |

905 |

880 |

850 |

920 |

767 |

725 |

657 |

567 |

500 |

445 |

360 |

302 |

257 |

225 |

203 |

182 |

165 |

|

1,0 |

947 |

907 |

872 |

837 |

807 |

778 |

752 |

725 |

680 |

637 |

583 |

505 |

445 |

394 |

323 |

272 |

235 |

205 |

186 |

167 |

151 |

|

1,5 |

880 |

832 |

793 |

758 |

726 |

700 |

670 |

647 |

607 |

570 |

518 |

452 |

398 |

355 |

292 |

247 |

215 |

188 |

171 |

153 |

140 |

|

2,0 |

817 |

765 |

723 |

687 |

656 |

627 |

602 |

580 |

540 |

507 |

463 |

405 |

358 |

320 |

265 |

227 |

197 |

175 |

158 |

142 |

130 |

|

2,0 |

817 |

765 |

723 |

687 |

656 |

627 |

602 |